天堑变通途 | 柳工医完成一例颈内动脉闭塞复合开通手术

2025-04-19 17:41宣传科

近日,柳州市工人医院神经外科团队联合麻醉科、介入室等多学科协作,成功为一名复杂慢性颈内动脉闭塞患者实施“颈动脉内膜剥脱术+介入颈内动脉血管成形术”。该手术通过复合手术室的精准操作,成功开通患者闭塞的颈内动脉,标志着医院在脑血管疾病治疗领域的技术实力再上新台阶。

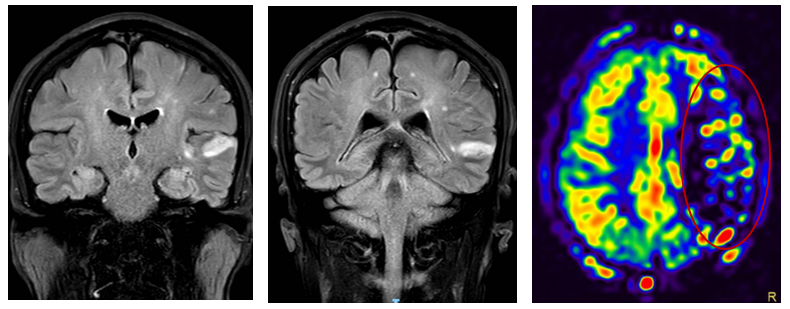

患者为61岁男性,因“言语不清、右侧肢体无力”持续一个月入院,经核磁共振检查确诊为左侧颞顶叶新发脑梗死。尽管药物治疗后言语功能部分改善,但患者仍存在表达困难,且患者有高血压、糖尿病病史及长期吸烟史(每日2包,戒烟仅1个月),病情复杂危重。

经进一步检查发现,患者左侧颈内动脉完全闭塞,若不及时干预,可能面临再次脑梗甚至致残风险。

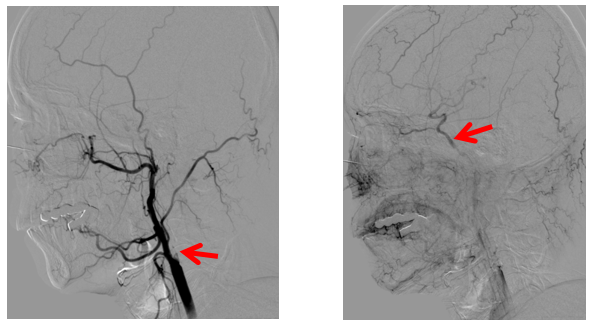

针对患者病情,神经外科团队组织多学科会诊,最终制定手术方案:复合手术室下“颈动脉内膜剥脱术+介入血管成形术”。

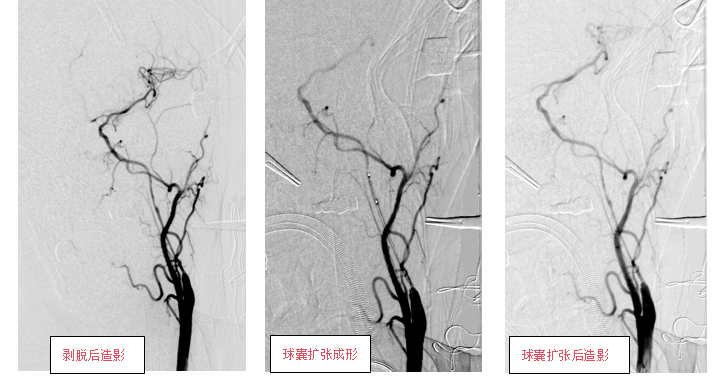

术中,团队先行切开颈部血管,精准剥离增厚的颈动脉斑块;随后通过即时造影发现血管管径仍纤细且存在局部狭窄,立即转入介入手术阶段,利用球囊扩张技术改善血管狭窄。整个手术全程依托经颅多普勒超声实时监测颅内血流,确保手术安全。

术中经颅多普勒超声实时监测颅内血流情况

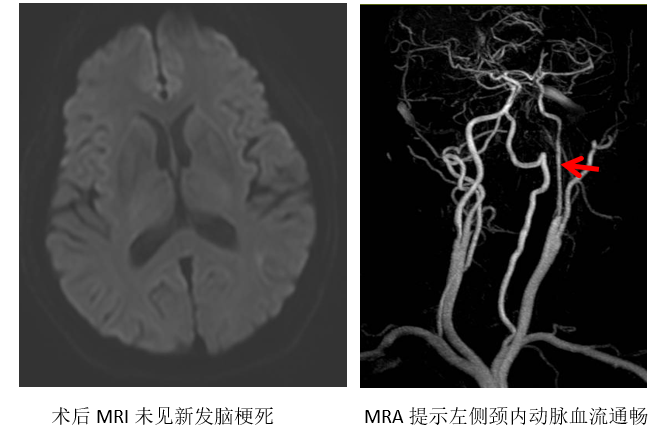

术后患者即刻清醒,言语清晰,无神经功能障碍,颈部手术切口愈合良好,仅住院6天便顺利出院。神经外科主任李学东表示:“慢性颈内动脉闭塞手术难度极高,需在开通血管的同时规避血栓脱落、脑过度灌注等风险。此次复合手术的成功,得益于多学科协作与复合手术室‘一站式’治疗的优势,为复杂脑血管病患者提供了更优解。”

随着人口老龄化加剧,高血压、糖尿病、吸烟等危险因素导致的脑血管疾病日益增多,李学东提醒:大脑是人体的“司令部”,而颈内动脉则是它的生命线。了解慢性颈内动脉闭塞,关注血管健康,才能远离脑卒中的威胁。如果您或家人反复出现短暂性症状,需立即就医排查。

近年来,脑卒中已成为我国居民首位致死病因,而“慢性颈内动脉闭塞”这一隐匿性疾病,正是导致缺血性脑卒中的重要元凶之一。由于早期症状不典型,许多患者直至突发偏瘫、失语才就医,错失最佳治疗时机。

1.什么是慢性颈内动脉闭塞?

颈内动脉是大脑供血的“主干道”,负责输送血液至大脑前2/3区域。当动脉因动脉粥样硬化、血栓等因素逐渐狭窄并最终闭塞时,称为“慢性颈内动脉闭塞”(CICAO)。其病程可能长达数月甚至数年,初期常无症状,但一旦侧支循环代偿不足,便会引发严重后果。

2.哪些是高危人群?

• 三高患者(高血压、高血脂、糖尿病)

• 长期吸烟、酗酒者

• 有心脑血管疾病家族史者

• 肥胖及缺乏运动人群

3.容易被忽视的“预警信号”

早期表现:短暂性头晕、单侧肢体乏力、一过性黑矇(突然眼前发黑),症状多在24小时内缓解,易被误认为“疲劳”。

进展期:记忆力下降、反应迟钝(因慢性脑缺血导致)。

危急情况:突发偏瘫、失语、意识障碍,提示急性脑梗死。

4.诊断与治疗:抢在“脑梗”前行动

•筛查手段:

颈动脉超声(首选初筛)

CT/MRI血管成像(确诊)

脑血管造影(评估侧支循环)

•治疗选择:

药物治疗:抗血小板(如阿司匹林)、降脂稳斑(他汀类),控制基础疾病。

•手术干预:对符合条件的患者,可行颈动脉内膜剥脱术(CEA)、血管内再通术(支架置入)或两种方式联合。

康复训练:已出现后遗症者需结合神经康复治疗。

5.预防:守住健康“生命线”

• 定期体检:40岁以上人群建议每年颈动脉超声检查。

• 控制“三高”:血压<140/90mmHg,低密度脂蛋白(LDL-C)<1.8mmol/L。

• 戒烟限酒,低盐低脂饮食,适度运动(如快走、游泳)。